Marché mondial des biocarburants : pourquoi la position de la France s’érode ?

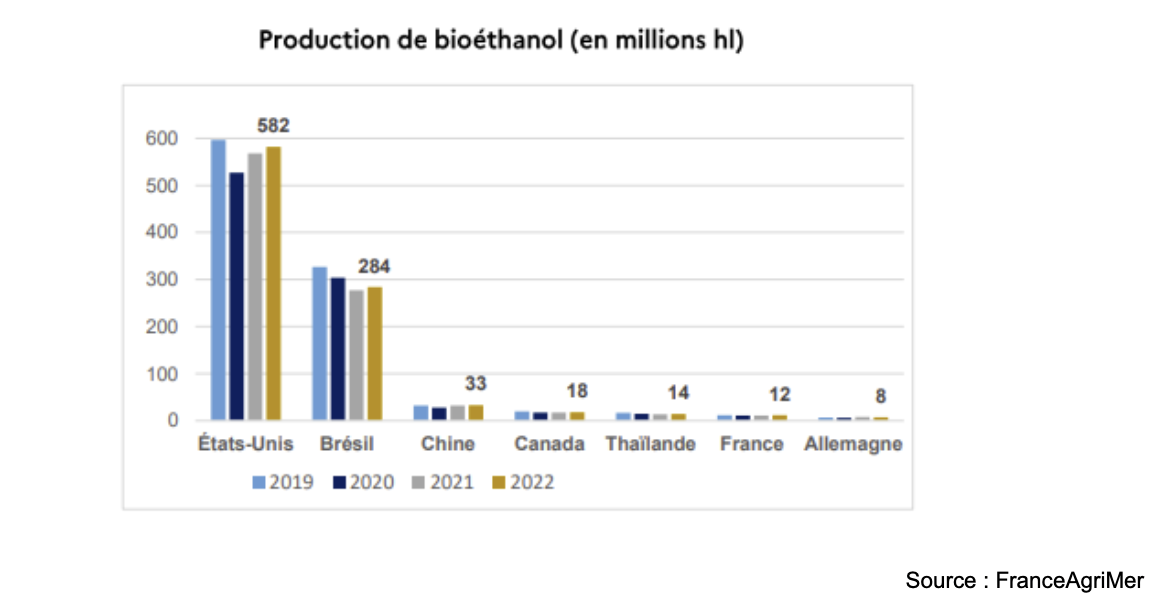

La France est un acteur clé en Europe dans la production d’éthanol. Les différents indicateurs proposés par FranceAgriMer, montrent qu’entre 2009 et 2022, elle a conservé sa place de leader devant l’Allemagne. Mais face aux Etats-Unis et au Brésil, elle peine à suivre le rythme de croissance imposé par ces deux mastodontes. « Après une forte progression de 250 % entre 2005 et 2009, la production française a stagné, oscillant entre 10 et 12 millions d’hectolitres par an avec une augmentation modeste de 16 % depuis 2009 ». Si bien qu’au niveau de la production mondiale, la France a reculé de deux places entre 2010 et 2022, se situant désormais en sixième position, derrière la Chine et la Thaïlande. Cependant, sa capacité de transformation d’éthanol a augmenté en seulement un an (2021-2022), dépassant celle de la Thaïlande, ce qui pourrait, dans les années à venir, lui permettre de grappiller quelques places et de se repositionner parmi les principaux producteurs mondiaux.

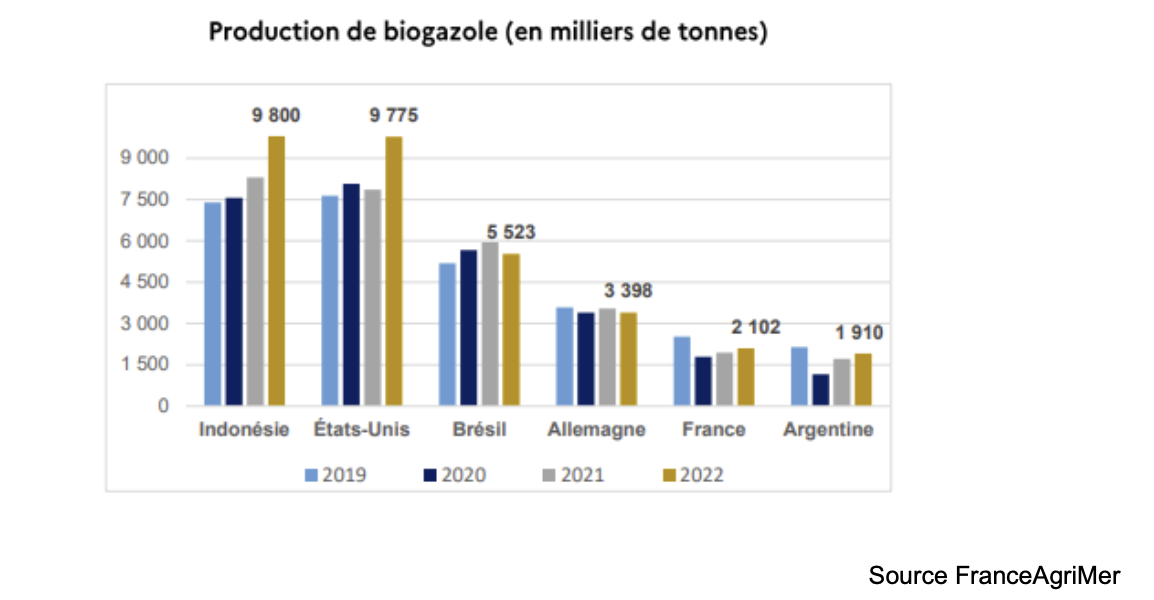

Le constat est similaire s’agissant de la production de biogazole. Si la France se classe au second rang européen avec un volume de 2,1 millions de tonnes en 2022, sa position sur le marché mondial a fléchi en dix ans. Alors qu’elle se situait au second rang mondial des producteurs en 2009, elle a été rétrogradée au cinquième. « Ce recul est lié à la montée en puissance de l’Indonésie, talonnée de près par l’Argentine, tous deux soutenus par des politiques incitatives et des coûts de productions inférieurs ».

Si plusieurs politiques nationales et européennes vont dans le bon sens, le plafonnement des incorporations de biocarburants de première génération compte parmi les facteurs explicatifs de ce déclin, analyse la note de FranceAgriMer. La France est confrontée à des restrictions imposées par la directive RED II de l’Union européenne sur l’utilisation des biocarburants de première génération, issus de cultures alimentaires, comme la betterave sucrière pour l’éthanol et le colza pour le biogazole. « Cette directive plafonne à 7 % la part de l’énergie provenant de ces biocarburants dans l’ensemble des transports de chaque Etats membre. Cette limitation vise à atténuer la concurrence entre cultures alimentaires et biocarburants, en réponse aux préoccupations concernant l’utilisation des terres agricoles ».

La situation de la France s’expliquerait aussi par le coût des matières premières : « le mix de matières premières utilisées pour la production d’éthanol en France demeure plus coûteux que la canne à sucre utilisée au Brésil et en Thaïlande », puis par sa dépendance aux importations. A titre d’exemple, pour sa production de biogazole, la France a importé, en 2023, 44 % de ses matières premières. « Cette dépendance aux approvisionnements internationaux engendre des coûts supplémentaires liés au transport, aux droits de douanes, et aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux », complète la note.

Il faut également ajouter les aléas climatiques et des normes phytosanitaires plus strictes qui ont une incidence sur le rendement des cultures. « Les rendements de colza ont fluctué ces dernières années, notamment en raison de l’interdiction de certains produits phytosanitaires et de l’application de normes européennes plus strictes ».

La mutation du marché international des biocarburants est en marche et tout porte à croire que les politiques visant à restreindre l’utilisation des moteurs thermiques en Europe au profit de l’électrique auront aussi une incidence, conclus les auteurs.

Les formations

Les formations